Der Mann mit der kleinen

Kamera

2x 50 min, AUT 2025, Hengster Filmproduktion in co-produktion mit 3sat / ORF

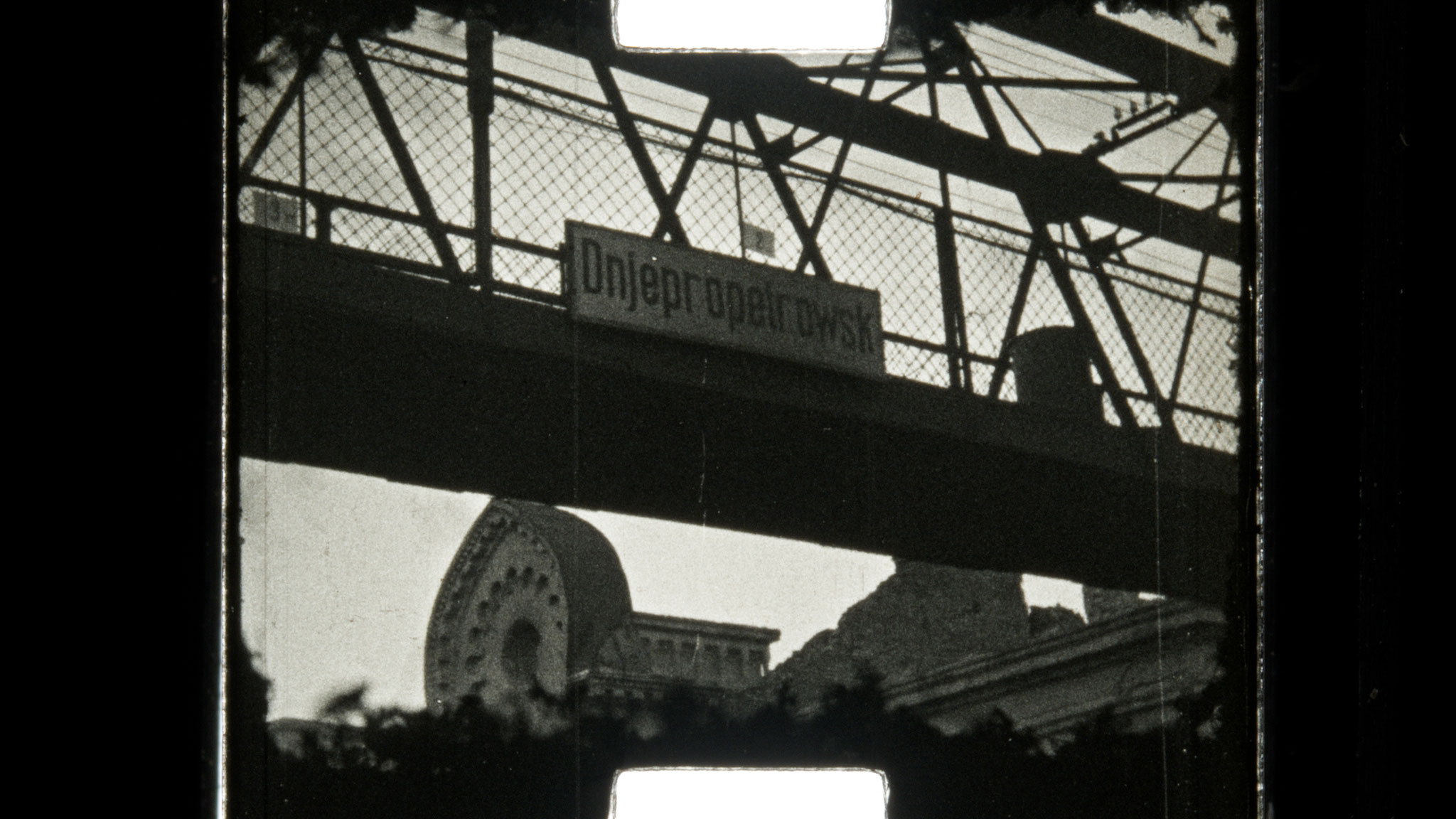

Wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte

Im Zweiten Weltkrieg filmt ein junger Österreicher sein Privatleben und seine Karriere

beim nationalsozialistschen „Reichsarbeitsdienst“.

80 Jahre später tauchen die Filme bei einem Händler auf.

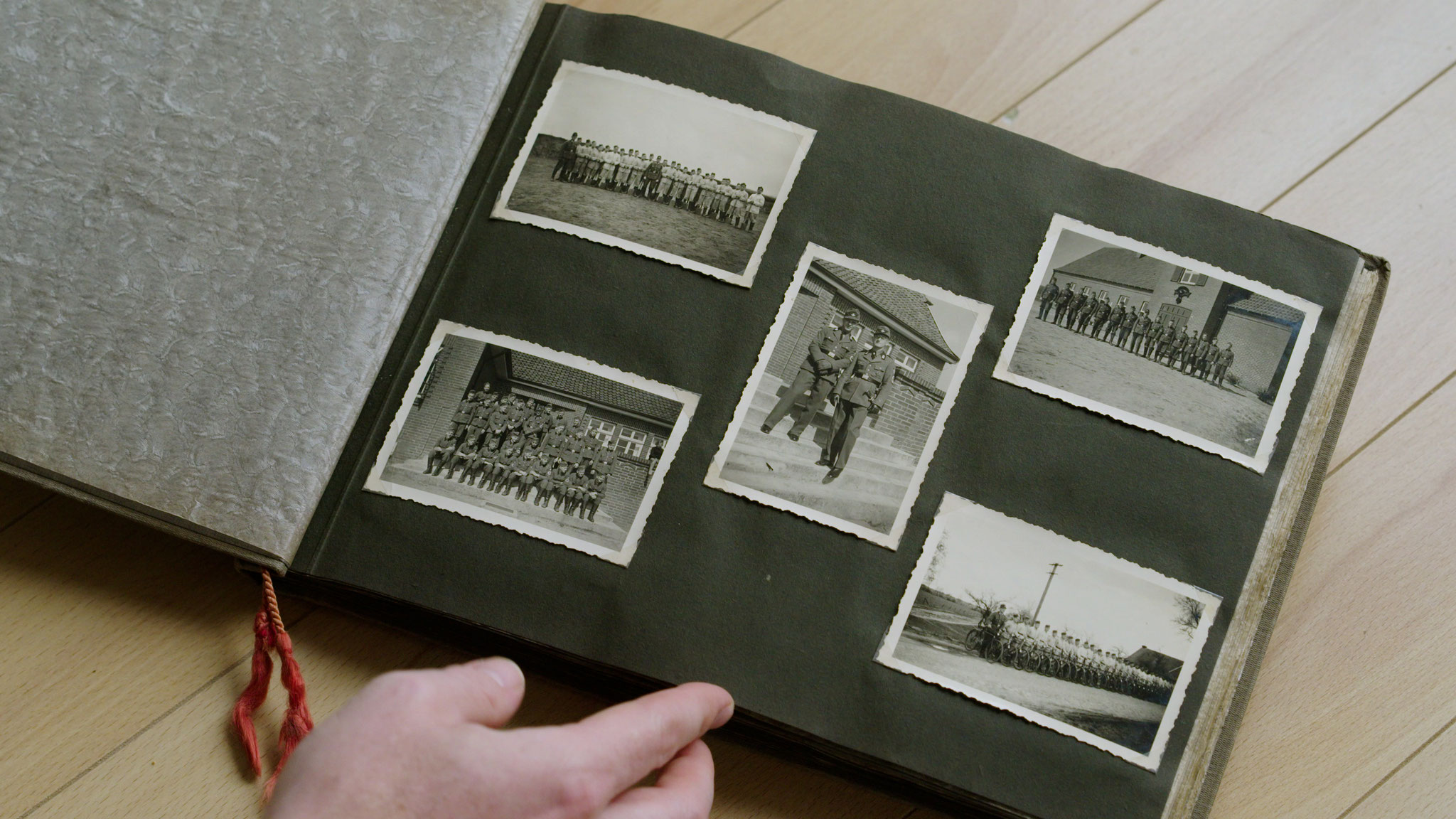

Ein junger Niederösterreicher filmt sein Familienleben, seine Karriere beim nationalsozialistschen

Reichsarbeitsdienst und hält die erste Nachkriegsjahre in schön gestalteten Schwarzweißbildern fest. Innerhalb

von zwei Jahrzehnten schaf er ein Konvolut von acht großen Rollen 9,5mm-Film, die sowohl wegen ihrer

flmischen als auch wegen ihrer inhaltlichen Qualität hohen Seltenheitswert besitzen. Die Bilder des jungen

Amateurflmers sind zwischen der idyllischen Welt des kleinen niederösterreichischen Familiengartens und den

Straßen des besetzen Paris, den zerbombten ukrainischen Städten, polnischen Getos und Zwangsarbeitslagern

angesiedelt und zeigen schließlich das friedliche Wien der 50er-Jahre, in dem Bundeskanzler Leopold Figl 143

Kinder im Stephansdom katholisch frmen lässt, darunter die Tochter des Amateurflmers. Die acht Filmrollen

sind das Selbstzeugnis eines durchschnitlichen Kleinbürgers und die verharmlosende Darstellung seines

Lebenswegs inmiten der schwierigsten Phase unserer Zeitgeschichte.

Im zweiteiligen Dokumentarflm „Der Mann mit der kleinen Kamera“ begibt sich Filmemacher Andreas Kurz auf

eine spannende Suche nach dem Amateurflmer und den Hintergründen des Materials, rekonstruiert mithilfe

von HistorikerInnen die Orte und Umstände, unter denen die Filme entstanden sind und macht schließlich auch

Nachkommen des Amateurflmers ausfindig.

Wie an kaum einem anderen Material lässt sich an diesem faszinierenden Filmschatz die dringende

Interpretatonsbedürfigkeit historischer Zeugnissen zeigen. Die Lückenhafigkeit der überlieferten Geschichte

wird ebenso sichtbar, wie die Gefahr, aus der Positon eines später Geborenen sich über Menschen früherer

Epochen zu erheben und moralisch über sie zu urteilen.

Andreas Kurz

Buch, Regie & Schnitt

Mario Hengster

Produktion & Kamera

Blutiger Boden, deutscher Raum -

52 min, AUT 2024, Hengster Filmproduktion in co-produktion mit 3sat / ORF

Die Siedlungspläne der SS

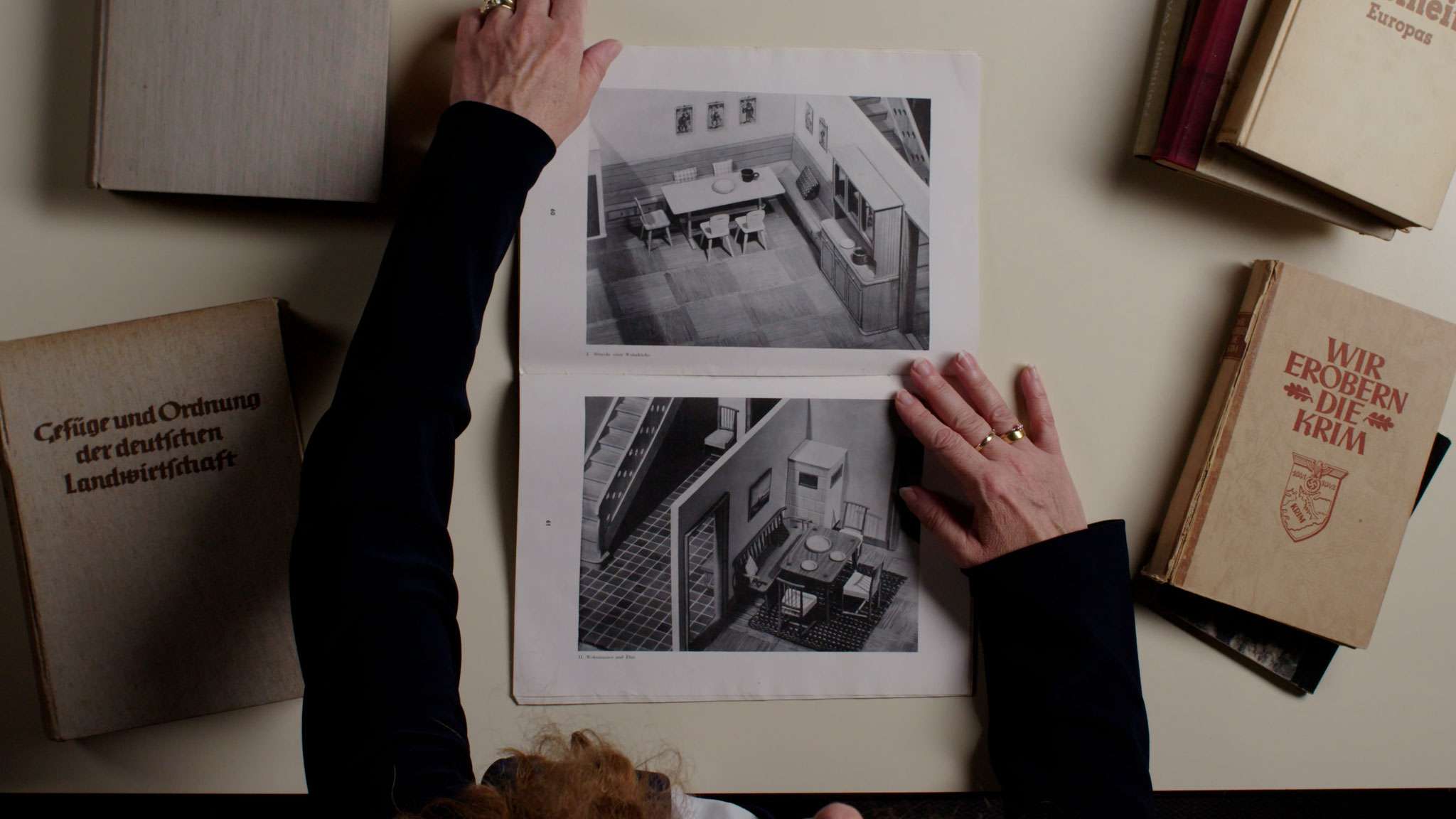

Der renommierte Agrarwissenschafter Prof. Dr. Konrad Meyer entwickelt ein detailliertes Konzept zur so genannten Eindeutschung Osteuropas. Im "Generalplan Ost" entwirft er Siedlungsstrukturen,

plant neue Städte und berechnet Umsiedlung, Deportation und Ermordung von Millionen Menschen.

Schon mit dem deutschen Überfall auf Polen setzen die ersten Deportationen, Zwangsumsiedlungen und Massenexekutionen ein. Gleichzeitig bringt die SS hunderttausende Menschen, die von Himmlers

Rassenexperten als "Volksdeutsche" kategorisiert wurden, aus der Sowjetunion, Rumänien und dem Baltikum in die neu eroberten Gebiete, wo sie als Menschenmaterial für den Aufbau eines neuen

deutschen Siedlungsraumes dienen sollen.

Architekten aus Konrad Meyers Planungsstab entwerfen deutsche Mustersiedlungen. Und seine Raumplaner entwickeln Strukturmodelle für die Umgestaltung von hunderten Quadratkilometern Land.

Meyer selbst berechnet, dass für eine vollständige und wirtschaftlich profitable Germanisierung eine "Bevölkerungsreduktion" um 30 Millionen Menschen notwendig sei. Die Abwesenheit der jüdischen

Bevölkerung setzt er dabei bereits voraus. Je größer die von der Wehrmacht eroberten Gebiete werden, desto monströser gestalten sich auch die Vorhaben der Siedlungsplaner.

1942 phantasiert SS-Chef Heinrich Himmler von einem germanischen Großeuropa, das vom Elsass bis tief ins russische Gebiet reicht, und Konrad Meyer dehnt seine Planungen über die deutsch besetzten

Gebiete bis an den Ural aus.

Durch die Kriegswende rückt die Umsetzung von Meyers "Generalplan Ost" aber in weite Ferne. Heinrich Himmler entscheidet, die Realisierung dennoch möglichst bald in einzelnen Versuchsregionen zu

testen und startet die "Aktion Zamosc".

Es ist der ehemalige Wiener Gauleiter Odilo Globicnik, der mit der "Aktion Reinhardt" zunächst die Ermordung der jüdischen Bevölkerung Polens in eigens dafür errichteten Vernichtungslagern

leitet, bevor er auf Himmlers Befehl eine der größten Umsiedlungsaktionen der Zeitgeschichte startet:

Im Umkreis der ostpolnischen Stadt Zamosc räumt die SS unter Globocniks Kommando 126 Dörfer, rund 110.000 Menschen werden vertrieben, verschleppt und ermordet.

Die "Aktion Zamosc" gilt als Himmlers Laboratorium, um die praktische Realisierbarkeit seiner Umsiedlungsplanungen zu testen.

In der Dokumentation "Blutiger Boden, deutscher Raum" erzählt Regisseur Andreas Kurz vom größten Umsiedlungs- und Völkermordplan der Geschichte.

Der Film berichtet vom volkstumspolitischen Hintergrund der NS-Kriegsaggression und erklärt den überraschend wenig bekannten "Generalplan Ost", der sowohl Anlass als auch Argumentationsbasis für

den millionenfachen Mord an der jüdischen, polnischen und sowjetischen Bevölkerung war. Besonderes Augenmerk legt der Film auf den Anteil der Wissenschafter, die im Dienst der SS die Konzepte

dafür erarbeiteten.

Andreas Kurz

Buch, Regie & Schnitt

Mario Hengster

Produktion & Kamera

Patrick Schmid

Grafik & Animation

Fördergeber

Blutiger Boden, reiche Gewinne -

53 min, AUT 2023, Hengster Filmproduktion in co-produktion mit 3sat / ORF III

Die Wirtschaftsmacht der SS

Vor dem Hintergrund der "Blut-und-Boden-Politik" nützen Himmlers Männer die Arbeitskraft von KZ-Gefangenen für ihre ökonomischen Ziele. Wie gelingt es der SS, abseits der öffentlichen Wahrnehmung ein verschachteltes Firmennetzwerk aus dutzenden Großunternehmen zu errichten?

Als Heinrich Himmler im Jahr 1929 die Führung der "Schutzstaffel" (SS) übernimmt, ist diese noch eine unbewaffnete Unterabteilung der "Sturmabteilung" (SA). Von Beginn an verfolgt Himmler das

Ziel, mit der SS die "Blut-und-Boden"-Ideologie zu verwirklichen und seine Verbände damit zur Elite des Nationalsozialismus zu machen. Dafür strebt er eine größtmögliche Unabhängigkeit an - auch

in wirtschaftlicher Hinsicht. 1933 lässt er zahlreiche Werkstätten beim KZ Dachau errichten.

Neben einer Tischlerei, eine Schneiderei und einer Fleischerei sollen noch weitere Betriebe der Selbstversorgung der SS dienen. Daneben betreiben Himmlers Einheiten bald auch

Arzneimittelforschung und biologisch-dynamischen Heilkräuteranbau - alles unter Einsatz von Zwangsarbeiter/innen aus den Konzentrationslagern.

Um sich die Gunst Adolf Hitlers zu sichern, unterstützt Heinrich Himmler ab 1938 dessen Städtebaupläne mit der Gründung der "Deutschen Erd- und Steinwerke GmbH". Diese soll Baumaterialien für die

Hauptstadt "Germania" und andere Städte liefern.

Neue Konzentrationslager in Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen und Gusen (Bild ganz oben: SS-Propagandaaufnahme im Steinbruch nahe Gusen) werden gegründet, um die örtlichen Steinbrüche mit

Zwangsarbeiter/innen zu versorgen. Später entsteht auch das gigantomanische Klinkerwerk Oranienburg, dessen Ausbau in einem finanziellen Desaster für die SS endet.

Aber nicht nur die Baustoffbranche ist interessant. Es wird mit der "Gesellschaft für Textil und Lederverwertung mbH" ein Bekleidungsunternehmen gegründet. Des Weiteren werden auch

Mineralwasserquellen gekauft und Keramik produziert. Außerhalb des sogenannten "Altreichs" intensiviert die SS ihre Wirtschaftsaktivitäten ebenfalls.

Zur Umsetzung der "Blut-und-Boden"- beziehungsweise der Lebensraum-Politik entstehen eigene Möbelwerke und Finanzierungsgesellschaften. Zunehmend wächst jedoch der Protest der deutschen

Industrie. Die Existenz der SS-Betriebe mit den kostlosen Zwangsarbeiter/innen bleibt nicht verborgen. Gezwungenermaßen stimmt der SS-Wirtschafts-Chef, Oswald Pohl, der Vermietung von Häftlingen

an Unternehmen außerhalb seines Einflussbereichs zu. So wird ein gigantischer Sklavenmarkt in Gang gesetzt, mit dem wiederum Profit erzielt wird.

Himmlers Verbände geraten jedoch in Bedrängnis. Die Konzentrationslager gehören formell dem Reich, weshalb die von den KZ-Häftlingen erwirtschafteten Gewinne eigentlich an das Finanzministerium

abgeführt werden müssten. Über eine komplexe Konstruktion von Gesellschaften und Holdings versuchen Himmler und seine Mitarbeiter, die Gewinne zu verschleiern, bis das System auffliegt und

Millionenbeträge an den Staat rückerstattet und Steuern nachgezahlt werden müssen. Auf dem Höhepunkt ihres Einflusses betreibt die SS über 30 Großkonzerne und mehr als 100 Betriebe.

In der Dokumentation "Blutiger Boden, reiche Gewinne" erzählt Regisseur Andreas Kurz über eines der am wenigsten bekannten Kapitel deutscher Zeitgeschichte und eröffnet einen neuen Blick auf die

Hintergründe der NS-Vernichtungspolitik.

Andreas Kurz

Buch & Regie

Mario Hengster

Produktion & Kamera

Harald Aue

Schnitt

Patrick Schmid

Grafik & Animation

Fördergeber

Stollen in den Dachsteinkalk

54 min, AUT 2022, Hengster Filmproduktion in co-produktion mit ORF III

Das NS-Rüstungsprojekt „Zement“ und das Konzentrationslager Ebensee

Ein Film über Raketenpläne, Tunnelbau-Pioniere und die Profitabilität der Zwangsarbeit

Als das Deutsche Reich 1943 in die Defensive gerät, verlagert das NS-Regime die Produktion seiner so genannten Wunderwaffen unter Tage. Das

Raketen-Entwicklungswerk aus dem norddeutschen Peenemünde soll ins oberösterreichische Ebensee übersiedelt werden, wofür KZ-Häftlinge zwei riesige

Stollenanlagen ins Dachsteinmassiv treiben müssen.

Einer der ersten Häftlinge in Ebensee ist Drahomír Bárta, ein tschechischer Gymnasiast. Unter größter Lebensgefahr gelingt es

dem sprachbegabten jungen Mann in den folgenden Monaten, eine Widerstandsgruppe innerhalb des KZs aufzubauen. Seine Kontaktperson zur Außenwelt ist der

ehemalige Luftwaffenoffizier Josef Poltrum, der in der Bekleidungskammer der SS arbeitet und auch unter den Bewachern des Lagers eine Widerstandsgruppe organisiert.

Poltrum versorgt die Häftlingsgruppe fortan mit Informationen, Nahrungsmitteln und Waffen.

Obwohl die Fronten unaufhaltsam näher rücken, treibt die SS das Geheimprojekt „Zement“ rücksichtslos weiter.

Die beteiligten Unternehmen fordern sogar, dass auch Kranke und Verletzte zur Arbeit gezwungen werden.

Im Winter 1944 treffen Evakuierungstransporte aus östlichen Konzentrationslagern ein,

und es verbreitet sich das Gerücht, die SS plane die 16.000 in Ebensee befindlichen Häftlinge zu ermorden.

Die Männer rund um Drahomír Bárta und Josef Poltrum bereiten im Geheimen den bewaffneten Kampf gegen die SS vor.

Und tatsächlich versucht diese am 5. Mai 1945 sämtliche Häftlinge in die Stollen zu treiben und dort durch eine große Sprengung zu ermorden.

Die Häftlinge, die gewarnt sind, weigern sich aber, dem Befehl des Lagerkommandanten Folge zu leisten.

Die SS zieht sich zurück und verlässt Ebensee. Tags darauf befreit die US Army die Gefangenen.

In den Ebenseer Stollen wurde kein einziges Raketenelement gefertigt und kein Strich aufs Konstruktionspapier gesetzt.

In nur 18 Monaten starben von den rund 28.000 Personen, die man ins KZ Ebensee verschleppt hat, fast

10.000.

Das Durchschnittsgewicht der Überlebenden lag im Mai 1945 bei nur noch 34 Kilo.

Andreas Kurz

Buch & Regie

Mario Hengster

Produktion & Kamera

Claudia Linzer

Schnitt

Robert Breber

Post Produktion

Fördergeber

An einem Tag im April

45 min, AUT 2021, cutsundmouse.com

Ein Dorf im Fadenkreuz der Alliierten

Im April 1945 flüchtet der 15-jährige Helmut Böhm vor der herannahenden Roten Armee aus Brünn in Richtung Westen. Ihm an die Hand gegeben ist sein erst zweijähriger Bruder Werner. Erstes Zwischenziel ihrer Flucht ist Attnang-Puchheim im damaligen Oberdonau, wo entfernte Verwandte der Brüder leben.

Im Zentrum Attnang-Puchheims liegt der Bahnhof, über den die so genannte Alpenfestung, an deren reale Existenz die Alliierten bis Kriegsende glauben, mit der Westbahnstrecke verbunden ist. Über den Knotenpunkt werden ab 1943 auch Güter für die Produktion von V2-Raketen nach Redl-Zipf transportiert, denn dort hat man einen Triebwerksprüfstand und eine Anlage zur Herstellung von flüssigem Sauerstoff errichtet. Zur Verschleierung werden heikle Transporte nicht mit ihren wahren Zielorten gekennzeichnet, sondern mit „Attnang-Puchheim“ adressiert.

Kurz nachdem die Brüder Helmut und Werner Böhm in Attnang-Puchheim eintreffen, bricht am 21. April 1945

eines der verheerendsten Bombardements des gesamten Luftkriegs über das oberösterreichische Dorf herein.

Der Angriff von 300 Flugzeugen, die mehr als 600 Tonnen Bomben auf den Ort abwerfen, tötet 13 Prozent der Bevölkerung und zerstört einen Großteil der Gebäude. Viele der Menschen, die am Bahnhof sterben, können nie identifiziert werden.

Nur zwei Wochen nach dem verheerenden Angriff endet der Krieg mit dem Einzug US-amerikanischer Truppen. Der Wiederaufbau Attnang-Puchheims dauert Jahrzehnte.

Robert Breber

Produktion, Regie & Schnitt

Andreas Kurz

Buch

Mario Hengster

Kamera

Eva Kurz

Redaktion

freiräumen

83min, Hengster Filmproduktion, 2012. UA: 2012 Schikaneder Kino, Wien.

In Vöcklabruck (Österreich) haben Jugendliche genug von der Trägheit der Politik.

Sie ergreifen die Initiative und erobern Räume für eigene Ideen.

Politisches do-it-yourself. Doch mit dem Erfolg kommen auch die Probleme.

Der Dokumentarfilm freiräumen beschäftigt sich mit der Stadt Vöcklabruck in Oberösterreich, wo sich gesellschaftliche Auseinandersetzungen beispielhaft vollziehen:

die konservative Stadtpolitik ziert sich unter Aufbietung aller möglicher Argumente, Raum für Jugendkultur zur Verfügung zu stellen, baut aber eine überdimensional große Shoppingmall abseits des Zentrums.

Der Stadtkern wird immer weiter ausgehungert, Kino gibt es schon lang keines mehr, Raum für Zeitkultur ebensowenig und mehr und mehr junge Menschen wandern in größere Städte ab.

Hinzu kommt, dass das Thema Migration ständig präsent ist, denn auch das Asylzentrum Thalham liegt im Bezirk Vöcklabruck.

Dieses Setting zwingt die Jugendlichen zur Eigeninitiative, denn sie haben das Gefühl, von den offiziellen politischen Vertretern keine veritablen Ideen erwarten zu können.

Auf eines dieser selbst initiierten Projekte, das Bock Ma’s Festival, wird in freiräumen explizit eingegangen.

Dieses Festival wurde 6 Jahre in Folge veranstaltet, zeigte bemerkenswerte Ergebnisse und musste 2010

unter sonderbaren Umständen beendet werden.

Nun steht eine nächste Generation von Vöcklabrucker Jugendlichen vor dem Problem, keinen Raum für ihre Ideen zu haben. Wieder sind sie gezwungen, die Politik in die eigenen Hände zu nehmen, und kämpfen gemeinsam für ein Offenes Kunst- und Kulturhaus.

Andreas Kurz

Buch, Regie & Schnitt

Mario Hengster

Produktion, Kamera & Schnitt

Robert Breber

Post Produktion

Mathias Kronlachner

Sounddesign